|

|

211亿元!这是今年前三个季度内地访客到香港新买的保单费总额,预计年底将突破300亿元,而去年全年内地客户到港投保金额也不过244亿元。这一数据在2010年才只有44亿港元,5年激增近6倍。具有产品种类多、保费相对便宜、收益高三大优势的香港保险,吸引越来越多的内地客户。

香港保险业监理处日前公布的2015年前三季香港保险业临时统计数据显示,今年1月至9月向内地访客新发出保单保费达211亿元,佔到今年前三季港保险个人业务的总新增保单保费(972亿元)的21.7%,并且呈现加速增长,预计今年会超过300亿元。

年轻妈妈组团赴港投保

一位不具名的香港保险公司负责人10日接受电话採访时表示,由于年底是保险业的旺季,第四季度内地客在港投保额有望加速增长,而这一数据明年料将迎来一个更大的暴发性增长。“今年前三季度内地客来香港购买保险的新增保单保费佔总保费两成左右,对整个行业来说,内地市场仍然有很大的空间。”上述负责人表示,经过前几年的积累,现阶段内地客来香港购买保险已经过了普及期,“可以说,现在才刚刚开始‘收成期’,未来预计会出现暴发性增长。”

临近年末,香港零售业进入集中打折期,与此同时保险公司也纷纷推出优惠吸引更多内地游客。据南方都市报报道,保险公司云集的海港城写字楼里,近日排队购买保险的现象十分普遍。英国保诚一名保险经纪人透露,公司原定于11月27日结束的危疾险优惠活动由于购买人数实在太多,不得不临时决定延长。在排队购买的人群中,一个来自深圳的年轻妈妈团表示,此番赴港除了安排满满的购物行程外,还特意预留两天时间在港谘询危疾险、养老险等险种。

保险顾问:内地客几乎佔半

家住深圳的董小姐几年前在宝宝出生时就已在香港为孩子购买了教育基金,谈及赴港购买保险的原因,董小姐认为,“比较信赖香港做了很多年的大品牌;其次在香港买的是以美元结算的保险,也可以规避内地金融风险;再者香港的教育基金综合性价比、复利计算都很合理,在保证本金的基础上收益也不错”。而香港保险的服务也令董小姐颇为满意,“保险经理人直接去口岸接我,无论多小的单都很有耐心,也会提早做好方案”。据其透露,在她所居住的小区,很多深圳市民都组团赴港买保险。

英国保诚的一名理财顾问透露,内地游客赴港买保险逐年增加,“4年前我的客户内地人可能只佔一两成,现在几乎有一半。现在我们都会讲普通话,用微信跟客户沟通”。

据悉,危疾险、人寿险和投资分红险等最受内地顾客欢迎。据香港保险业业内人士推算,去年内地访客在香港购买的长期终身人寿保险、危疾险等,平均每张保单每年缴费额度都在15万港元左右。

信息不对称纠纷风险恐增

虽然内地人赴港购买保险热情不减,但值得注意的现象是,由此造成的各种纠纷也在逐年上升。香港保险索偿投诉局提供的数据显示,2014年投诉局共处理了700宗投诉个案,其中603宗属于新接获的个案,比2013年的535宗增加了近13%。其中主要投诉的类别集中在保险条款的诠释、不保事项、没有披露事实等三个方面。

对此,业内人士分析称,目前内地人去香港买保险多少都有一点从众心理,而在这种心理下很容易对信息不对称、服务成本和纠纷成本、汇率波动这三类风险视而不见。“一般来说内地人赴港购买保险通常就接触一两个业务人员、去一两回就搞定,所了解的信息就会不全面,未来产生的风险不一定能完全预估到。”

------------------------------------------

深圳李先生:

52岁,月收入两万以上。去年7月听小区居民议论赴港买保险事宜,于是找了几家保险公司谘询。去年12月,李先生和妻子前往香港签订了重疾险保险合同,保额为约117万港元左右的,涵盖53种重大疾病,每月保费约2700港元。

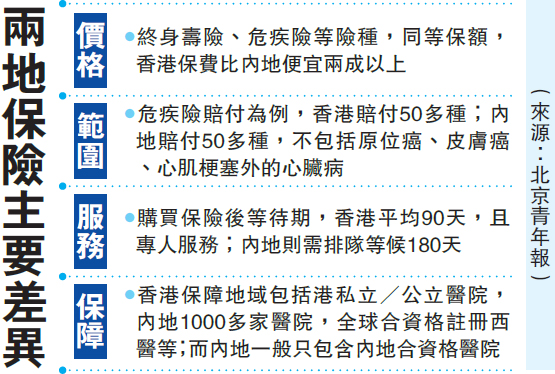

“因为两地离得近,而且香港保险的赔付简单,只需要寄送资料就行。”李先生告诉记者,类似的危疾险产品,考虑到汇率因素,香港要比内地便宜至少20%,此外香港的危疾险条款非常细緻,至少保障50种重大疾病,有的保险公司可以保障100多种重大疾病。

========================

针对众多内地居民赴港购买保险的现象,景鸿投资顾问总监谢静仪指出,内地有机会推出遗产税,使到内地居民有兴趣通过在香港购买保险产品作为资产承传。

另一方面,人民币贬值预期升温,促使内地居民把资产投放到境外,而保险作为低风险资产,正好做到资产保存作用。除此以外,香港保险产品条款较内地产品完善。

新鸿基金融财富管理策略师温杰同样认为,基于内地或迟或早执行遗产税,利用境外保险产品是其中一个选择。此外,内地居民对境外理财产品兴趣增加,保险、基金产品较容易受到他们欢迎。最后,部分本地保险公司及理财顾问积极开拓内地市场,吸引内地居民来港签订保单,令到今年首9个月赴港投保增加。

=========================

火爆背后留意陷阱

深圳马女士:

2013年8月偶然认识了一名钱姓男子,该男子自称是高级理财规划师,向马女士推荐了香港安盛一个理财产品,年收益15%以上,本来需交25年保费,当时只需交3年,以后的22年都是复利。

同年9月,马女士与钱某赴港购买了该理财产品,并用信用卡支付了6万美元保费。到了第二年,钱某称保费只能从香港的帐号转帐交付,让马女士将6万美元兑换成人民币转到他在深圳的帐户。

这时马女士有所警觉,她仔细查看资料发现:保单上的经纪公司不是钱某公司的名称;保单上的经纪公司及经纪人马女士从未听说过,而钱某也不是香港保监会註册的保险代理人。马女士遂向警方报案。 |

|

新浪微博

新浪微博 QQ空间

QQ空间 人人网

人人网 腾讯微博

腾讯微博 Facebook

Facebook Google+

Google+ Plurk

Plurk Twitter

Twitter Line

Line